新闻中心

联系我们

联系人:李经理

联系电话:15124540537

新闻中心

抗肿瘤靶向药:一天也不能停吗?

在肿瘤病房的走廊里,常能听到患者这样的疑问:“医生,这靶向药我已经吃了半年,最近感觉挺好的,能不能停几天歇歇?”“听说靶向药不能断,断了癌细胞会‘反扑’,是真的吗?”关于靶向药“是否必须天天吃”的问题,背后藏着肿瘤治疗的核心逻辑——既要精准抑制癌细胞,又要兼顾身体的耐受与治疗的可持续性。答案并非绝对的“是”或“否”,而是需要结合病情、药物特性与身体状态,在医生指导下“个体化权衡”。

为什么靶向药通常需要“持续服用”?

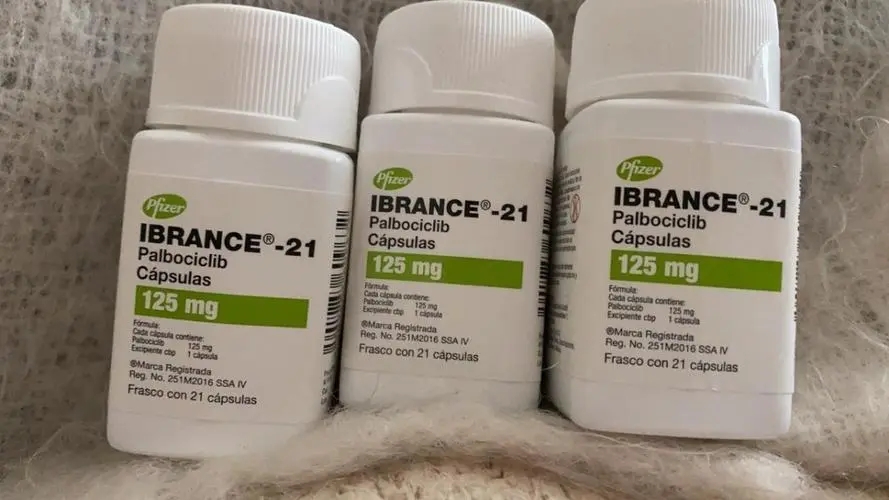

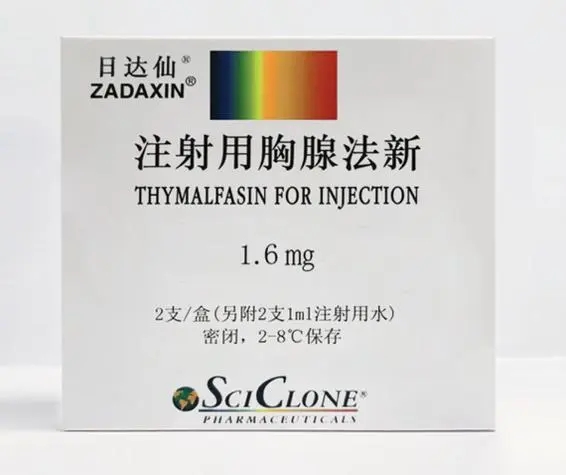

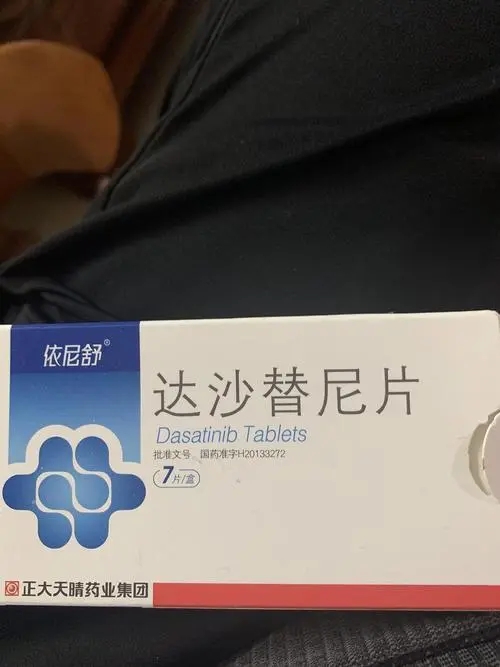

靶向药的诞生,源于对癌细胞“特异性靶点”的发现——比如某些基因突变(如肺癌的EGFR突变、乳腺癌的HER2扩增)会驱动癌细胞疯狂增殖,而靶向药就像一把“精准钥匙”,能锁定这些靶点,阻断其信号通路,从而抑制肿瘤生长。

但癌细胞的狡猾之处在于,它们从未停止“进化”。如果靶向药服用不规律,比如频繁中断,原本被抑制的靶点可能会重新活跃,癌细胞会趁机快速复制,甚至加速产生耐药突变——就像一场“持久战”,一旦防线松动,敌人可能卷土重来,甚至变得更难对付。

临床研究也证实,多数靶向药的疗效依赖“稳定的血药浓度”。以肺癌EGFR靶向药为例,每天固定时间服用,能让药物在血液中维持有效浓度,持续“压制”癌细胞。若随意停药,血药浓度下降后,癌细胞可能在短时间内恢复活性,导致肿瘤进展、症状复发,甚至影响后续治疗效果。

哪些情况可能需要“暂时停药”?

不过,“持续服用”不代表“绝对不能停”。当身体出现无法耐受的副作用,或病情出现特殊变化时,医生可能会建议暂时停药或调整剂量,这并非“放弃治疗”,而是为了让身体“喘口气”,以便更好地继续对抗肿瘤。

1. 严重副作用的“应急暂停”

靶向药虽比化疗“精准”,但仍可能对正常细胞产生影响。比如,EGFR靶向药可能引发严重皮疹、腹泻,甚至影响肝功能;抗血管生成靶向药可能导致高血压、蛋白尿等。

若副作用较轻(如轻度皮疹),通常可通过对症处理(如涂抹药膏)继续用药;但如果出现严重不良反应(如转氨酶显著升高、严重腹泻无法控制),医生可能会建议暂时停药,待身体指标恢复后,再根据情况调整剂量或恢复用药。此时的“暂停”,是为了避免药物对身体造成更大伤害,反而有利于长期治疗。

2. 病情进展后的“策略调整”

靶向药并非“一劳永逸”,多数患者在用药数月或数年后会出现耐药——癌细胞通过基因突变等方式“绕过”靶向药的抑制,导致肿瘤再次生长。此时,继续服用原靶向药可能已无意义,甚至可能因药物蓄积增加副作用风险。

这种情况下,医生会通过影像学检查、基因检测等评估病情:若确认耐药且无新的靶点可用,可能会建议停用原靶向药,更换为化疗、免疫治疗或其他方案;若存在新的耐药靶点(如EGFR的T790M突变),则可能换用新一代靶向药,而非继续服用原药。

自行停药的风险:可能让前期治疗“前功尽弃”

临床中,不少患者因“感觉病情好转”“担心药物副作用”或“经济压力”自行停药,这往往暗藏风险。

一方面,肿瘤细胞的增殖具有“潜伏性”。即使影像学检查显示肿瘤缩小、症状缓解,体内仍可能存在少量残留的癌细胞,它们依赖靶点信号存活。一旦停药,这些“残余势力”可能迅速增殖,导致肿瘤复发或转移,且再次治疗时,癌细胞可能已产生耐药,增加治疗难度。

另一方面,突然停药可能引发“反跳效应”。部分靶向药(如某些抗血管生成药物)长期抑制肿瘤血管生成,若突然停药,血管可能快速“修复”,甚至出现异常增生,加速肿瘤生长。

因此,无论出于何种原因,停药前必须与主治医生充分沟通。医生会结合肿瘤类型、分期、治疗效果、副作用程度等综合评估,制定个体化方案——是继续服用、减量、暂时停药,还是更换方案,都需要科学依据,而非“凭感觉”决定。

总结:靶向药的“停与不停”,核心是“个体化与遵医嘱”

抗肿瘤靶向药并非“一天也不能停”的“铁律”,但“随意停”必然面临风险。其核心原则是:在确保疗效的前提下,兼顾身体耐受与治疗可持续性,一切以医生的专业评估为依据。

- 若病情稳定、副作用可控,持续规律用药是多数患者的选择,目的是持续抑制癌细胞,降低复发风险;

- 若出现严重副作用或耐药,在医生指导下暂时停药或更换方案,是为了调整治疗策略,避免无效治疗或身体损伤;

- 无论何种情况,“自行停药”都是不可取的,它可能让前期的治疗成果付诸东流,甚至加速病情进展。

对抗肿瘤本就是一场“精准战”,靶向药的每一次调整,都需要医生根据病情“动态校准”。患者能做的,是严格遵医嘱用药、定期复查,及时反馈身体变化——这才是让靶向药发挥最大疗效的关键。

- 上一个:靶向药回收手续全解析:合法合规是关键

- 下一个:《一盒靶向药的“二次生命”》

新闻中心

- 2026-01-06

- 2025-12-27

- 2025-12-13

- 2025-11-20